발전비정규직 노동자 김용균 사망사고가 발생한 지 6년 만에 너무도 흡사한 사고가, 다시 서부발전 태안석탄발전소에서 발생했다. 혼자 일하다 가동되는 기계에 끼어 사망했다는 점뿐만 아니라, 사고의 이유를 개인의 책임으로 돌리려는 시도까지도 비슷했다. 그러나 김용균의 죽음이 그렇듯, 김충현의 사망사고도 개인의 잘못이 아니다. 사고가 발생할 수밖에 없던 구조적인 원인이 밝혀지고 있다. 김용균 사망사고 이후, 당시 민주당 정부가 약속했던 위험 업무 2인 1조 작업, 비정규직의 정규직화 등의 조치가 제대로 이행되었더라면, 이번 사고는 피할 가능성이 높았다.

그러나 모든 것이 똑같지는 않았다. 이번 김충현 사망사고의 원인을 규명하고자 할 때, 이전과 다르게 빼놓지 말아야 할 중요한 맥락이 있다. 2020년대 들어 본격화하기 시작한 석탄발전소 폐쇄 계획을 짚지 않을 수 없다. 기후위기에 대응하기 위한 온실가스 감축정책의 우선적인 대상이 되면서, 30년이 지난 노후 석탄발전소를 차례로 폐쇄하기로 한 정부 계획이 발표되기 시작했다. 이미 서천, 삼천포, 보령, 호남 발전소들의 전부 혹은 일부가 폐쇄되었고, 여기에서 일하던 대부분의 노동자는 신규 가동되는 다른 석탄발전소로 전환배치되어 다행히 일자리를 유지했다.(그러나 보령과 호남 발전소의 2차 하청 노동자들은 그 행운을 누리지 못했다.)

폐쇄 예정 발전소 노동자의 총고용 보장을 요구하는 고 김충현의 동료들. 참세상

폐쇄 예정 발전소 노동자의 총고용 보장을 요구하는 고 김충현의 동료들. 참세상

그러나 ‘행운’은 거기까지였다. 더 이상 전환배치할 신규 석탄발전소는 없고, 올해 12월 말 문을 닫는 태안 1호기를 시작으로 연쇄적으로 석탄발전소가 폐쇄된다. 그러면 그곳에서 일하던 노동자의 상당수가 일자리를 잃게 될 가능성이 높다. 발전비정규직을 고용하고 있는 발전사 협력업체들은, 발전소가 폐쇄되면 발생하게 될 '유휴인력'을 최대한 줄이기 위해 최소인력으로 업무를 수행하도록 하고 있다. 이와 같은 사정은 현장을 돌며 발전노동자들과 인터뷰하는 과정에서 여러 차례 듣고 있다.

이번 김충현 사망사고에서 그가 2인 1조로 일하지 못했던 것에 대한 구체적인 이유는 따로 밝혀져야 할 것이다. 그런데 그 이유가 발전사 협력업체들이 발전소 폐쇄를 앞두고 주어진 업무에 '언더 TO'(정해진 필요 인원 수 이하로 인력을 투입하는 것을 의미)로 인력을 운영해 온 것과 관련이 있는지 확인할 필요가 있다. 이 점은 추가로 발생할지 모르는 노동안전 사고를 예방하기 위해서도 꼭 짚어야 할 점이다. 협력업체들이 '언더 TO' 방식으로 인력을 운영한다는 것은 노동자들의 건강과 안전을 위협하는 구조적인 원인이 될 것이기 때문이다.

애초에 왜 기업들이 석탄발전소 폐쇄를 앞두고 '언더 TO' 방식으로 운영하기 시작했을까? 그 이유도 물어야 한다. 앞서 이야기한 대로, 협력업체들은 발전소 폐쇄가 이루어졌을 당시에 해당 사업장에서 일하던 인력의 수를 최대한 줄여 어딘가로 전환 배치하거나, 혹은 해고해야 할 '유휴인력'-이 표현 자체도 슬프고 부당하다-의 수를 줄여 부담을 최소화하려고 한다. 기업들은 마땅히 전환배치할 곳도 없고 그럴 만한 역량이 안된다고 호소한다. 다 맞는 말은 아니지만, 다 틀린 말도 아니다. 정부가 소유 운영하는 발전공기업의 협력업체가 한계가 있는 것은 사실이다. 정부 대책이 제대로 없으니, 협력업체들이 어떻게든 부담을 줄이려 자구책을 찾아 나선 것이다.

현장의 노동자들은 인력이 부족해도 충원이 되지 않아 일하기 힘들다고 계속 하소연하고 있다. 그런데 여기에는 좀더 복잡한 이야기도 숨겨져 있다. 발전노동자들은 폐쇄를 앞둔, 말 그대로 미래가 보이지 않는 발전소 일자리를 계속 지켜야 하는지 걱정한다. 이미 삼천포 1,2호기 석탄발전소 폐쇄 이후, 다른 일자리를 찾아야 하는 것이 아닌가 하는 걱정 끝에 극단적인 선택을 하는 일이 발생하기도 했다. 다른 곳으로 이직하려는 (특히 젊은) 노동자들이 나타나기 시작하면서, 발전소 현장의 인력 부족 현상은 가중되고 있다. 떠나기 힘든 이들만이 이를 악물고 버티는 형국이다.

결국 정부가 석탄발전소 폐쇄에 따른 '정의로운 전환'의 길을 명확히 보여주지 못해 회사나 노동자 모두가 각자도생의 길에 나선 꼴이다. 발전소 폐쇄로 일자리를 잃게 될 노동자 모두를 고용할 방안을 제시하고 필요한 규제와 지원책을 마련해 왔다면 어땠을까? 발전노동자들은 석탄발전소 폐쇄의 대책으로 총고용 보장을 요구하고 있다. 만약 이것을 보장할 수 있는 정책과 제도를 마련하고 강제할 수만 있다면, 발전노동자들이 현장을 떠나는 일도, 또 회사들이 폐쇄 시 유휴인력을 최소화하기 위해 '언더 TO' 방식으로 운영하는 일도 막을 수 있었을 것이다. 그렇다면 김충현 사망사고도 피할 수 있었을지도 모른다.

정의로운 전환을 위한 5.31 노동자·시민 대행진에서 발언 중인 김영훈 공공운수노조 한전KPS비정규직지회장. 청소년기후행동 제공

정의로운 전환을 위한 5.31 노동자·시민 대행진에서 발언 중인 김영훈 공공운수노조 한전KPS비정규직지회장. 청소년기후행동 제공

발전노동자들은 기후위기에 맞서고자 하는 시민들과 함께, 석탄발전소를 폐쇄하더라도 발전노동자의 총고용은 보장되어야 한다고 요구하고 있다. 그런 정의로운 전환의 요구를 구체화한 대안으로 공공재생에너지 확대를 제시하고 있다. 발전공기업이 빠르게 해상풍력 등의 재생에너지 사업을 전개해서, 석탄발전소 폐쇄로 인해서 발생하는 '유휴인력'을 전환배치하여 고용을 유지하라는 것이다. 이때 발전정규직을 정규직화하도록 해야 한다는 점도 강조하고 있다. 이런 대안을 빠르게 법제화했더라면, 다시 직면한 이번 비극을 피할 수 있지 않았을까.

김충현 사망사고와 김용균 사망사고는 많은 것이 닮았다. 그러나 이런 비극을 반복하지 않겠다고 싸우는 동료 노동자들과 시민들의 요구가 노동안전 이슈 그 자체에만 머물러선 안 된다. 노동안전의 문제가 석탄발전소 폐쇄 과정에서 불거져 나온 만큼, 정의로운 전환 쟁취라는 요구도 함께 주장되어야 한다. 김충현 사망사고 대책위가 내세운 4대 요구안의 하나로, 석탄발전소 폐쇄에 따른 정의로운 전환 정책, 그 구체적인 대안으로 공공재생에너지 확대가 제시된 이유이기도 하다.

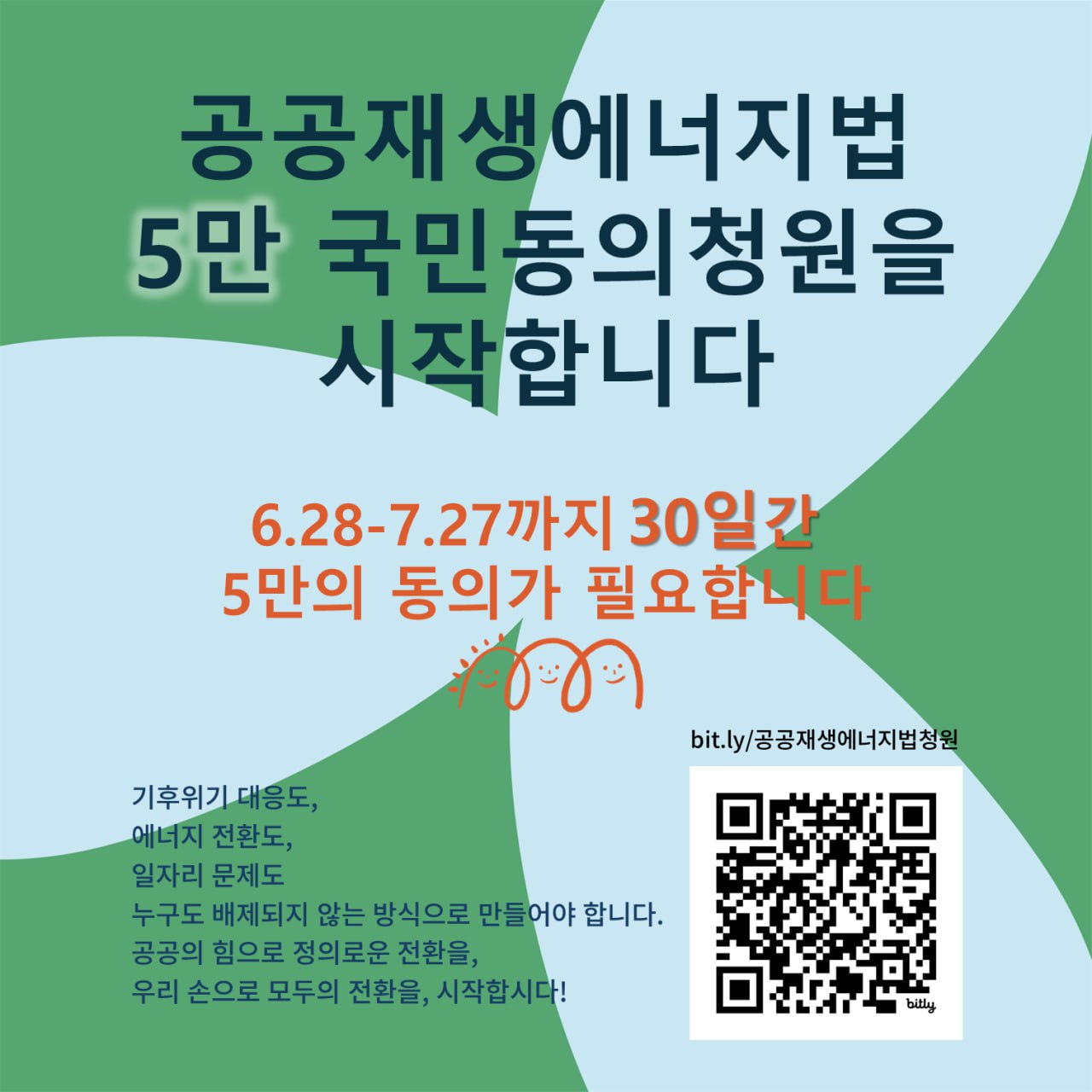

6월 27일(금)부터 발전노동자들과 시민들이 함께 준비해 온 <공공재생에너지법> 입법청원 캠페인이 시작되었다. 고 김충현 님의 사망사고가 되풀이되지 않도록, 발전노동자들의 정의로운 전환이 제대로 이루어질 수 있도록, 함께 해주시면 좋겠다. 입법청원을 넘어 계속되는 투쟁에도 주목하고, 나의 투쟁으로 함께 만들어주면 좋겠다.

국회 <공공재생에너지법> 입법청원에 동의하러 가기: http://bit.ly/공공재생에너지법청원

공공재생에너지법 5만 국민동의청원 선포 기자회견. 참세상

공공재생에너지법 5만 국민동의청원 선포 기자회견. 참세상

- 덧붙이는 말

-

한재각은 기후정의동맹 집행위원으로 활동하고 있다.

![[클린룸 안의 사람들: 오퍼레이터 최유선 이야기] ② 알 수 없는 마비의 원인은 다발신경병증이었다](/data/article/8/260211b1.jpg)